Awal Agustus 2025, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa dan Sastra Indonesia (Hima Satrasia FPBS UPI) bergiat ke Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Kegiatan mereka bernama Pekan Pengabdian Mahasiswa (P2M). Nama yang terdengar serius, seperti sesuatu yang akan mengubah dunia. Salah satu fokus kegiatan ini adalah mengamati kondisi literasi warga desa, khususnya minat baca. Dari pengamatan dan wawancara, terungkap bahwa rendahnya minat baca di desa bukan sekadar persoalan waktu atau fasilitas, tetapi mencerminkan urutan prioritas yang menempatkan membaca di posisi belakang.

Potret Angka: Melek Huruf Tinggi, Durasi Baca Rendah

Minat baca yang rendah di pedesaan bukan semata-mata soal ketiadaan waktu atau fasilitas. Lebih dari itu, ia merefleksikan urutan prioritas yang sering kali menempatkan membaca di posisi belakang. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa angka melek huruf di desa telah mencapai 94,66%, hanya terpaut sedikit dari capaian kota yang berada di angka 98,28%. Sekilas, selisih tersebut tampak menjanjikan. Namun, realitas di lapangan menceritakan kisah yang berbeda.

Survei Perpustakaan Nasional (2023) mengungkapkan bahwa masyarakat kota rata-rata menghabiskan hampir dua jam sehari untuk membaca, sedangkan di desa, jarang sekali waktu membaca melebihi satu jam. Tak mengherankan bila buku-buku di rumah warga desa kerap hanya menjadi pajangan rapi di lemari, jarang tersentuh sebagai sumber pengetahuan sehari-hari.

Masyarakat Desa dan Budaya Membaca yang “Fleksibel”

Hasil wawancara di Desa Pangauban memberi gambaran yang cukup jelas tentang kondisi ini. Hampir seluruh warga memang mampu membaca, tetapi minat untuk meluangkan waktu secara khusus guna menekuni buku sangatlah terbatas. Zainal, seorang warga sekaligus mahasiswa berusia 21 tahun, mengungkapkan secara gamblang:

“Kalau disebut bisa mah pasti bisa, kalo buat suka baca buku itu mah engga. Literasi berita, kayak memahami atau menyimak informasi itu jarang banget, cuma sebagian kecil, karena emang masyarakat juga pada sibuk kerja.”

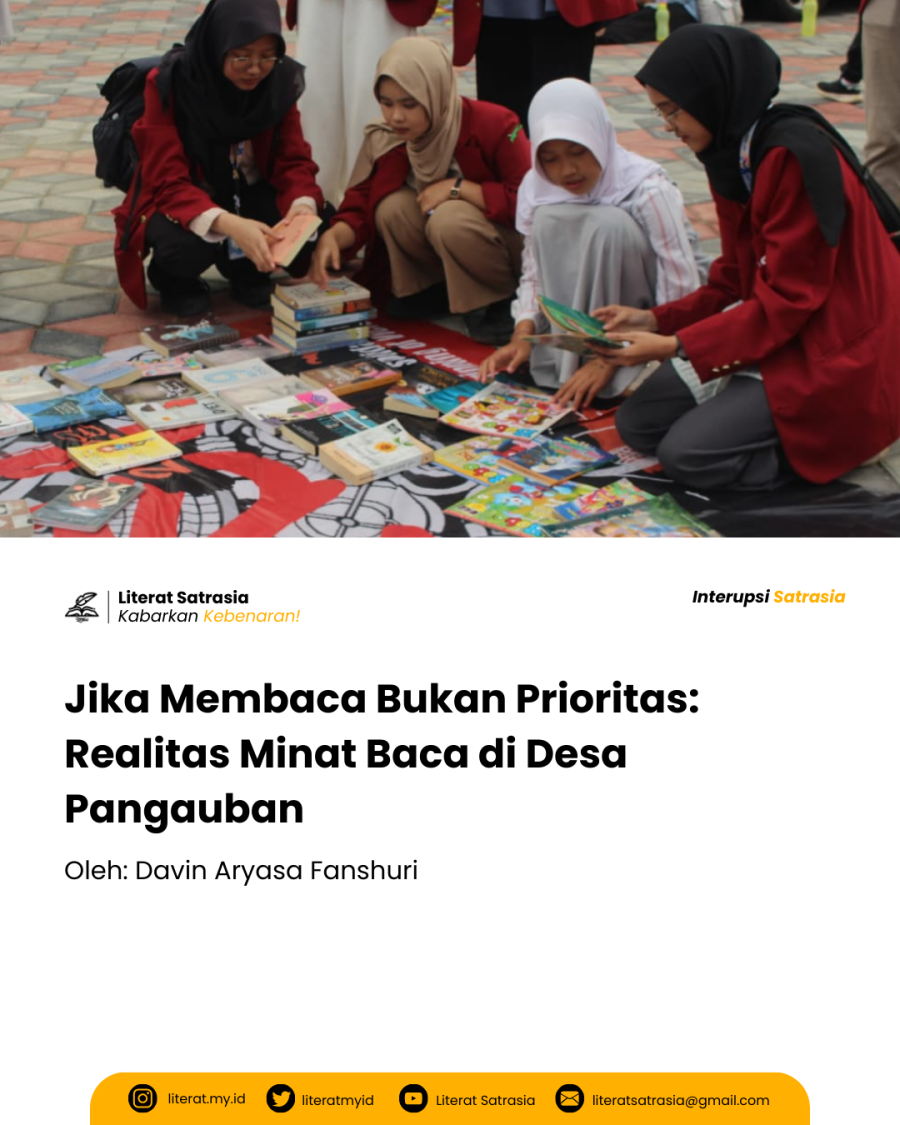

Dan itu bukan alasan klise. Di sini, kerja memang sangat menyita waktu. Jam untuk baca biasanya kalah oleh jam untuk mengurus ladang, jualan, atau mengangkut barang. Ketiadaan perpustakaan permanen maupun komunitas baca membuat aktivitas literasi menjadi sporadis. Sementara itu, yang tersedia hanyalah lapak baca sementara yang dikelola mahasiswa, berpindah-pindah dari satu sudut desa ke sudut lain. Kreatif? memang. Namun, tanpa adanya implementasi yang berkelanjutan, inisiatif ini lebih mirip percikan sesaat ketimbang nyala api yang konsisten, tidak akan ada perubahan yang signifikan.

Baca Juga: Sudah Diputuskan! Hima Satrasia Tetap Bersatu

Teknologi: Penyelamat atau Gangguan?

Jika di kota gawai sering dijadikan kambing hitam menurunnya minat baca, di desa ini, keberadaannya bahkan belum cukup masif untuk disalahkan sebagai alasan mereka malas membaca. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, berlarian di lapangan atau bermain layang-layang. Gawai baru benar-benar akrab bagi mereka ketika menginjak jenjang SMP. Pai (21 tahun) mengungkapkan, “Kelihatan anak itu masih main sama anak-anak, ngga main HP aja gitu.”

Situasi ini memang baik bagi perkembangan interaksi sosial dan pendidikan karakter. Namun, di sisi lain, literasi digital berjalan lambat. Akses terhadap sumber bacaan modern berbasis teknologi masih terbatas, meninggalkan jarak yang semakin lebar antara perkembangan literasi di desa dan di kota.

Mengapa Minat Membaca Rendah?

Bila dirangkai dari berbagai pengamatan, alasan rendahnya minat membaca di desa bukan hanya satu. Akses bacaan yang minim, absennya fasilitas baca permanen, dan tidak adanya agenda membaca yang terstruktur menjadi faktor penghambat utama. Di samping itu, realitas ekonomi menuntut warga menempatkan pekerjaan di urutan teratas, sementara membaca kerap dianggap kemewahan waktu yang sulit dicapai. Tampa stimulus rutin, dorongan membaca tidak pernah tumbuh menjadi kebiasaan. Kesenjangan digital semakin mempertegas jurang ini, sebab perangkat dan koneksi internet belum terintegrasi penuh sebagai sarana literasi.

Masa Depan Literasi Desa: Harapan atau Sekadar Wacana?

Secara teori, jalan keluarnya terdengar sederhana: membangun perpustakaan desa, menciptakan program baca yang berkesinambungan, memperluas akses internet, dan membangun kolaborasi lintas pihak. Namun, praktiknya jauh dari mudah. Kolaborasi kerap berhenti di forum seminar dan spanduk program, tanpa tindak lanjut nyata di lapangan.

Meski demikian, langkah kecil yang konsisten dapat menjadi awal perubahan. Perlahan, desa bisa saja menjadi tempat lahirnya pembaca kritis yang mampu bersaing dengan mereka yang tumbuh di perkotaan. Untuk saat ini, buku di desa masih kalah pamor dibandingkan obrolan santai di teras rumah. Walaupun itu termasuk bentuk literasi, tetapi ia hadir tanpa halaman, tanpa jilid, dan tanpa deretan paragraf yang menunggu untuk dibaca.

Penulis: Davin Aryasa Fanshuri

Editor: Auliya Nur Affifah

Baca Juga: Sosialisasi MBKM: Peluang dan Tantangan Mahasiswa Semester 6