Kudu hade gogog hade tagog

Pindah cai, pindah tampian

Saya buka tulisan ini dengan peribahasa yang masuk ke dalam salah satu jenis puisi lisan. Menjadi manusia tidak hanya sekedar hidup menikmati kehidupan saja, di waktu yang bersamaan manusia juga harus memiliki budi yang baik sesama manusia, berbahasa yang baik, serta tingkah laku yang baik juga. Hal itu sebagai dasar manusia agar bisa hidup berdampingan dengan manusia lain.

Selain itu, menjadi manusia juga memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan agar dapat membaur dengan masyarakat. Setelah kita memahami hal-hal dasar untuk hidup di lingkungan baru, kita perlu segera menyesuaikan diri, baik dari segi budaya, adat, maupun kepercayaan. Namun, dalam hal kepercayaan, kita hanya perlu menghargainya saja.

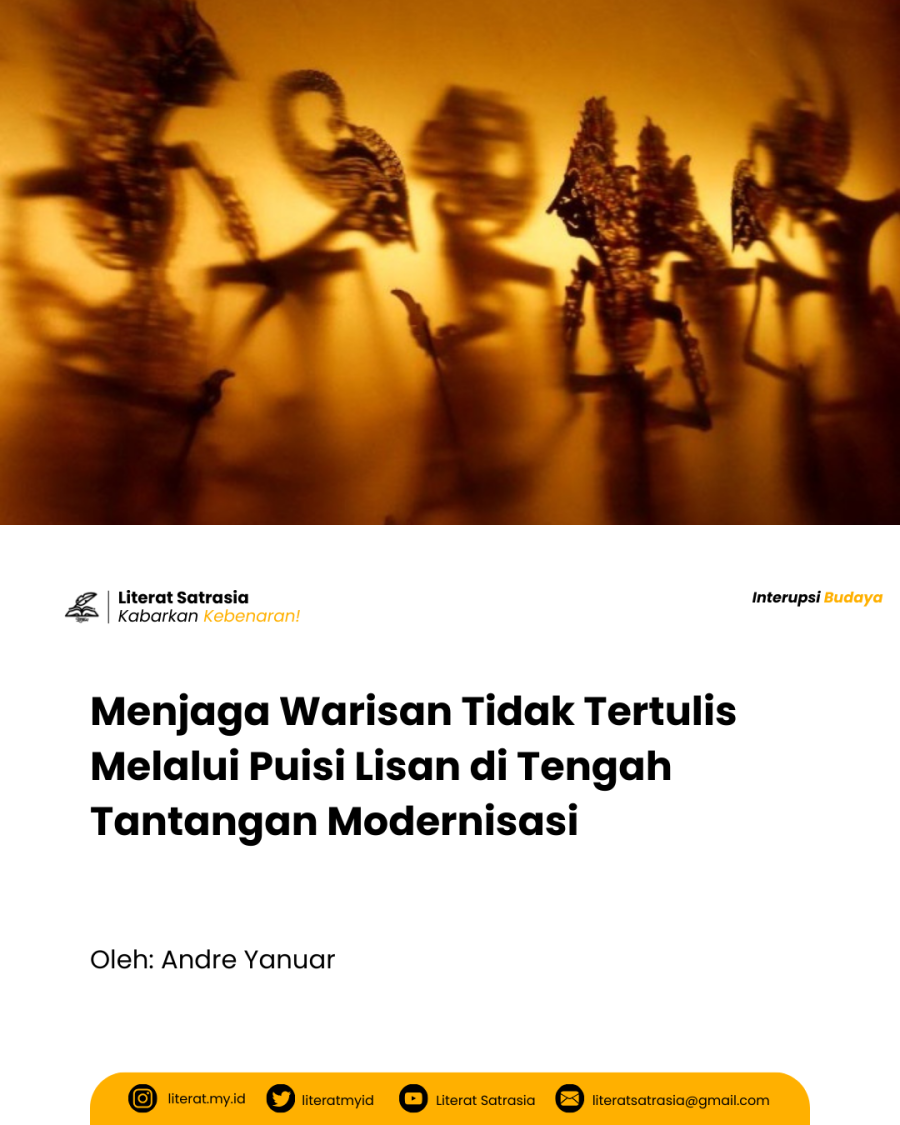

Di tengah deru modernisasi, warisan budaya seringkali terpinggirkan oleh derasnya arus teknologi dan gaya hidup instan. Salah satu yang terancam adalah puisi lisan, bentuk seni tradisional yang pernah menjadi nafas kehidupan masyarakat tradisional. Puisi lisan bukan sekadar rangkaian kata berima yang dilantunkan dengan indah. Ia adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya, simbol identitas, dan gudang pengetahuan lokal yang tidak ternilai harganya. Namun saat dunia semakin maju, tradisi ini mulai terkikis oleh waktu, sehingga terlupakan oleh generasi yang lebih akrab dengan layar ponsel dibandingkan lantunan syair nenek moyangnya.

Keunikan puisi lisan terletak pada sifatnya yang hidup, disampaikan dari mulut ke mulut, dan diiringi oleh irama yang memikat. Puisi lisan juga ada beberapa macam, seperti jangjawokan (mantra/jampi), wawangsalan/paparikan, kawih/nyanyian, tembang (cianjuran dan cirebonan), LKB (Lagu Kaulinan Budak), sisindiran, pupujian/nadom, pupuh, kidung. Nah, setiap lisan atau baris pada puisi lisan mencerminkan kehidupan masyarakat yang melahirkan dan memeliharanya. Lebih dari sekadar bentuk seni, ia adalah alat untuk menyampaikan moralitas, mempersatukan komunitas, dan bahkan mencatat perjalanan sejarah. Namun, keberadaannya yang mengandalkan tradisi lisan menjadikannya rentan terhadap ancaman waktu dan perubahan sosial.

Mengapa Puisi Lisan Penting Dipertahankan?

Puisi lisan merupakan representasi dari identitas kolektif, penghubung antar generasi, dan salah satu bentuk keindahan estetika paling otentik yang pernah diciptakan manusia. Dalam setiap lantunannya, terkandung harapan untuk keberlangsungan tradisi, perlindungan nilai-nilai luhur, dan pelestarian keberagaman budaya. Oleh karena itu, memahami dan melestarikan puisi lisan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat, tetapi juga seluruh elemen bangsa yang peduli terhadap warisan budaya.

Supaya tidak terlalu luas, di sini saya akan menggunakan salah satu jangjawokan melak kawung dengan menggunakan kacamata semantik asosiatif menurut Geoffrey Leech. Ia mengungkapkan bahwa makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata dengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna refleksi dan makna kolotatif. Makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu. Sehingga, asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang.

Mengungkap Makna Melak Kawung

boemi pamit titip tanem

djaja sia djaja aing

sia poelih aing hoerip

aboes donghok, bidjil montok

ah montok, ah montok, ah montok.

Baca Juga: Pasti Dilirik HRD! Ini Tips dan Trik Membuat CV Mahasiswa untuk Magang

Larik Pertama

Bait di atas merupakan sebuah mantra untuk “melak kawung” (menanam pohon aren). Pada frasa “boemi pamit” yang mengungkapkan tindakan atau perasaan berpamitan serta ada frasa yang dilesapkan. Kata “pamit” di sini mengungkapkan bahwa ketika mau bertindak sesuatu harus permisi dahulu, kalau menurut orang sunda “kudu tata titi heula.” Sehingga kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Kemudian pada frasa “titip tanem” yang mengindikasikan tindakan bumi yang menitipkan hasil tanamnya. Pada larik ini juga ada frasa yang dilesapkan, sebagai ucapan manusia terhadap bumi untuk menitipkan tanamannya. Struktur ini mencerminkan relasi manusia dengan alam, di mana manusia berpamitan pada bumi dan menitipkan tanaman yang ditanamnya agar hidup tumbuh subur. Di mana hal tersebut merupakan simbol keharmonisan dengan alam. Pada larik ini mengekspresikan ketergantungan dan penghormatan manusia terhadap alam. Bumi sebagai subjek utama dalam puisi ini yang disimbolkan sebagai entitas hidup yang meninggalkan jejaknya melalui tanem.

Larik Kedua

Pada larik kedua yaitu “djaja sia djaja aing”, mengekspresikan harapan atau doa agar kedua pihak tersebut tetap jaya. Jika dilihat lebih dekat lagi agar kedua belah pihak ini baik alam atau manusia merupakan simbiosis mutualisme. Keuntungan pada alam agar alamnya tetap terjaga dengan baik, karena pohon aren ini sepengetahuan saya adalah untuk menahan longsor. Di mana debit curah air yang tinggi, bisa ditahan oleh pohon aren ini. Kemudian untuk manusia sendiri ketika pohon aren ini sudah tumbuh besar dan subur, manusia bisa memanfaatkannya.

Mulai dari daun, buah, air, hingga batangnya. Jika dari daunnya bisa dimanfaatkan sebagai sapu lidi, kemudian jika dari buahnya atau disebut “caruluk” atau lebih dikenal kolang kaling yang selalu hadir ketika bulan puasa, kemudian jika dari airnya dimanfaatkan untuk membuat gula merah, kemudian pada batang bisa dimanfaatkan untuk membuat tepung aci (kanji). Selain dimanfaatkan untuk pembuatan tepung aci, batangnya ini bisa digunakan sebagai meriam untuk hiburan ketika bulan puasa datang. Pada larik ini menunjukkan solidaritas atau dukungan antara dua pihak yang berbeda namun sama-sama ingin mencapai kemuliaan atau kejayaan. Hal tersebut adalah bentuk harapan kolektif, simbol dari keinginan hidup yang kuat.

Larik Ketiga

Pada larik ketiga ada kata “sia” (kamu), “poelih” (pulih) dan “hoerip” (hidup). Baris ini menunjukkan doa atau harapan agar kehidupan dapat dinikmati atau diperoleh. Pada larik tersebut memperkuat tema hidup dan kesejahteraan. Harapan akan kehidupan bagi “sia” (kamu) menandakan bentuk keinginan agar kehidupan berjalan dengan baik untuk pihak lain, yang mencerminkan kebersamaan dan cinta kasih. Ketika dilihat pada frasa sia poelih hal tersebut untuk menunjukan kondisi sebuah alam bahwa ketika ditanami sebuah tumbuhan akan poelih (pulih) dengan kondisi yang baik. Kemudian pada kata “hoerip” (hidup), ini lebih menekankan terhadap manusia. Di mana hal tersebut merujuk pada pandangan bahwa manusia akan hidup ketika keadaan alam baik-baik saja.

Larik Keempat

Selanjutnya pada kata “aboes” (masuk), dan “donghok” merupakan kata penjelas dari larik sebelumnya. Bisa dibilang ketika merujuk pada struktur puisi dalam Bahasa Indonesia, kata “donghok” ini sebagai konjungsi. Kemudian, “bidjil” (tumbuh/keluar) dan “montok” (gemuk/subur). Pada larik ini menjelaskan bahwa ketika ditanam bibit pohon aren tersebut, berharap akan tumbuh subur. Di mana hal tersebut merupakan harapan manusia terhadap tanaman dan bekerjasama dengan alam agar tanaman miliknya tumbuh subur.

Larik Kelima

Kemudian pada larik terakhir hanya berupa frasa “ah montok” yang diulang. Pengulangan ini berfungsi sebagai penegasan atau penguatan makna. Dengan mengulang “ah montok,” puisi ini mengakhiri dengan ekspresi kekaguman atau apresiasi terhadap kesuburan dan kehidupan baru. Pengulangan ini memperkuat pesan keseluruhan puisi tentang keberlanjutan dan pengharapan. Pada larik ini sebetulnya tidak jauh beda dengan larik sebelumnya, di mana pengulangan “ah montok, ah montok, ah montok,” sebagai penekanan dan sebuah harapan agar tanamannya tumbuh dengan subur.

Pengaruh Tergerusnya Puisi Lisan

Dalam tulisan ini, fokus utama saya bukan terletak pada jampe melak kawung, melainkan pada eksistensi puisi lisan secara umum. Saya menyadari bahwa sebagian besar teman-teman mungkin memiliki pandangan skeptis atau keraguan terhadap bentuk mantra. Jika keraguan itu muncul dalam benak seseorang sesuatu hal yang wajar, mungkin karena belum bahkan tidak pernah bersinggungan dengan hal tersebut.

Saya sangat menyayangkan jika puisi lisan ini tidak dipertahankan oleh generasi selanjutnya. Tradisi ini lahir dari pengalaman kolektif, pandangan hidup, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, potensi terjadinya kehilangan tidak hanya pada keindahan estetika, tetapi juga pada nasihat, kearifan lokal, dan ekspresi budaya yang unik. Jika puisi lisan punah, kita akan kehilangan sebagian besar jejak identitas dan warisan leluhur yang tak dapat digantikan oleh seni modern. Sebab melestarikan puisi lisan berarti mempertahankan jati diri bangsa di tengah tantangan modernisasi.

Puisi lisan merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang memiliki fungsi dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Namun, keberadaan puisi lisan kian tergerus oleh beberapa faktor. Jika dilihat dari segi gaya hidup masyarakat yang semakin modern, hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran sebuah nilai budaya tradisional. Pandangan masyarakat saat ini seringkali menganggap tradisi lisan sebagai sesuatu yang kuno, dipengaruhi oleh perkembangan media modern seperti film, musik, dan konten digital yang semakin masif.

Dari pengaruh tersebut membawa masuk budaya baru yang lebih menarik bagi kaum muda, sehingga tradisi lisan kehilangan daya tariknya. Selain itu, kurangnya regenerasi, proses ini terhenti di orang tua kita di mana orang tua kita sudah terkena arus modernitas, orang tua kita merasa hal tersebut sudah tidak zaman. Hal ini yang saya rasakan, di mana orang tua tidak memberikan hal tersebut pada anaknya. Jika dirunut dari bapaknya kakek (buyut) hal tersebut masih berlanjut dari kakek saya, namun hal tersebut terhenti di orang tua, terlebih khusus bapak yang tidak melanjutkan kepada anaknya.

Adanya Faktor Tegeruhnya Puisi Lisan

Selain faktor yang dipengaruhi dari segi vertikal, dari segi horizontal juga mengalami hal serupa, yakni tidak adanya keberlanjutan melakukan sebuah tradisi tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh hilangnya seseorang yang berkutat di bidang tersebut. Faktor penyebab tersebut adalah lingkup sosial dan pola pikir, serta pergeseran budaya di mana hal tersebut sangat berpengaruh. Sebetulnya, kedua segi vertikal dan horizontal ini sangat erat kaitannya.

Selanjutnya minimnya dokumentasi puisi lisan, namun sepengetahuan saya soal puisi lisan bahwa tidak semua puisi lisan boleh dituliskan dalam bentuk apapun. Secara sederhananya, ada sebuah aturan tidak tertulis mengenai penulisan kembali sebuah teks puisi lisan. Karena jika hal tersebut dilakukan, pelaku yang melakukan hal tersebut bakalan ada sesuatu hal yang diterimanya yang merujuk pada sebuah gangguan.

Selain itu, pendidikan juga mempengaruhi tergerusnya puisi lisan di masa sekarang. Jika dilihat dari segi pendidikan formal yang berorientasi pada nilai akademik saja, namun mengesampingkan nilai seni tradisional salah satunya puisi lisan. Selain pendidikan formal yang menjadi salah satu faktor tergerus puisi lisan, penggunaan bahasa juga bisa mempengaruhi tergerusnya eksistensi puisi lisan.

Pentingnya Melestarikan Puisi Lisan

Dalam konteks ini, puisi lisan adalah bagian dari ragam budaya di dunia yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman. Dengan melestarikan puisi lisan, kita tidak hanya menjaga kekayaan budaya lokal, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keberagaman budaya. Puisi lisan memiliki kekuatan untuk mempersatukan elemen masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, tradisi ini sering kali disampaikan dalam acara-acara kolektif seperti ritual, perayaan, atau upacara adat.

Salah satu upacaranya adalah ngaruat, di mana upacara tersebut untuk membersihkan diri dan juga desa yang ditempati. Hal ini dilakukan karena merasa di tempat yang sedang ditempatinya sering terjadinya musibah dan masalah. , diperlukanlah upacara ini untuk membersihkan tempat tersebut serta meminta perlindungan pada Tuhan serta menghormati nenek moyang, atau di tempat saya sering disebut “wangatua”.

Melalui puisi lisan, masyarakat tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Di era modern yang cenderung individualistis, mempertahankan tradisi seperti ini dapat menjadi pengingat pentingnya hubungan sosial dan kebersamaan. Karena dalam sebuah upacara adat, harus saling membantu untuk mempersiapkan acara tersebut. Secara tidak langsung, puisi lisan menghubungkan antar generasi. Jadi kemungkinan terputusnya kecil.

Akhir Penyampaian

Hayu urang inget, tradisi teh pusaka nu diwariskeun. Ku urang kudu diriksa, sangkan hirup tetep rahayu. Sabab ieu teh lain ngan milik urang ayeuna, tapi oge milik anak incu urang engke.

Sebagai penutup, kita harus mengakui bahwa puisi lisan bukan hanya sekedar bentuk seni atau hiburan belaka, melainkan bagian integral dari identitas dan keberagaman budaya suatu bangsa. Puisi lisan, dengan segala keberagaman bentuk dan fungsinya, merupakan alat komunikasi yang kaya akan makna dan nilai luhur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui puisi lisan, masyarakat tradisional tidak hanya menyampaikan pesan dan sejarah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang menyatukan mereka dan yang paling penting dalam setiap lantunan, terkandung doa, harapan, dan kebijaksanaan yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam.

Namun, di tengah derasnya arus modernisasi, puisi lisan terancam punah. Keberadaannya yang tergantung pada tradisi lisan membuatnya rentan terhadap waktu dan perubahan sosial yang pesat. Minimnya regenerasi dari generasi tua ke muda dan perubahan pola pikir yang lebih mengedepankan nilai praktis dan instan menjadi tantangan besar bagi pelestarian puisi lisan. Pendidikan yang cenderung mengabaikan seni tradisional semakin memperburuk keadaan ini, karena generasi muda semakin terputus dari akar budaya mereka. Meski begitu, harapan tetap ada. Sehingga, dengan kesadaran bersama untuk melestarikan dan mengenalkan puisi lisan kepada generasi muda, kita bisa menjaga warisan budaya ini tetap hidup, memperkaya kehidupan sosial, dan menyatukan kita.

Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan puisi lisan sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri kita. Menumbuhkan kembali gairah terhadap tradisi ini adalah langkah kecil namun penting untuk memastikan bahwa warisan budaya kita tetap hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, jangan biarkan puisi lisan tergerus begitu saja oleh zaman, karena di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu membentuk karakter dan solidaritas masyarakat.

Penulis: Andre Yanuar

Editor: Diana

Baca Juga: Fenomena “Gue-Lo” di Balik Eksklusivitas Bahasa Gaul dan Polemik Identitas