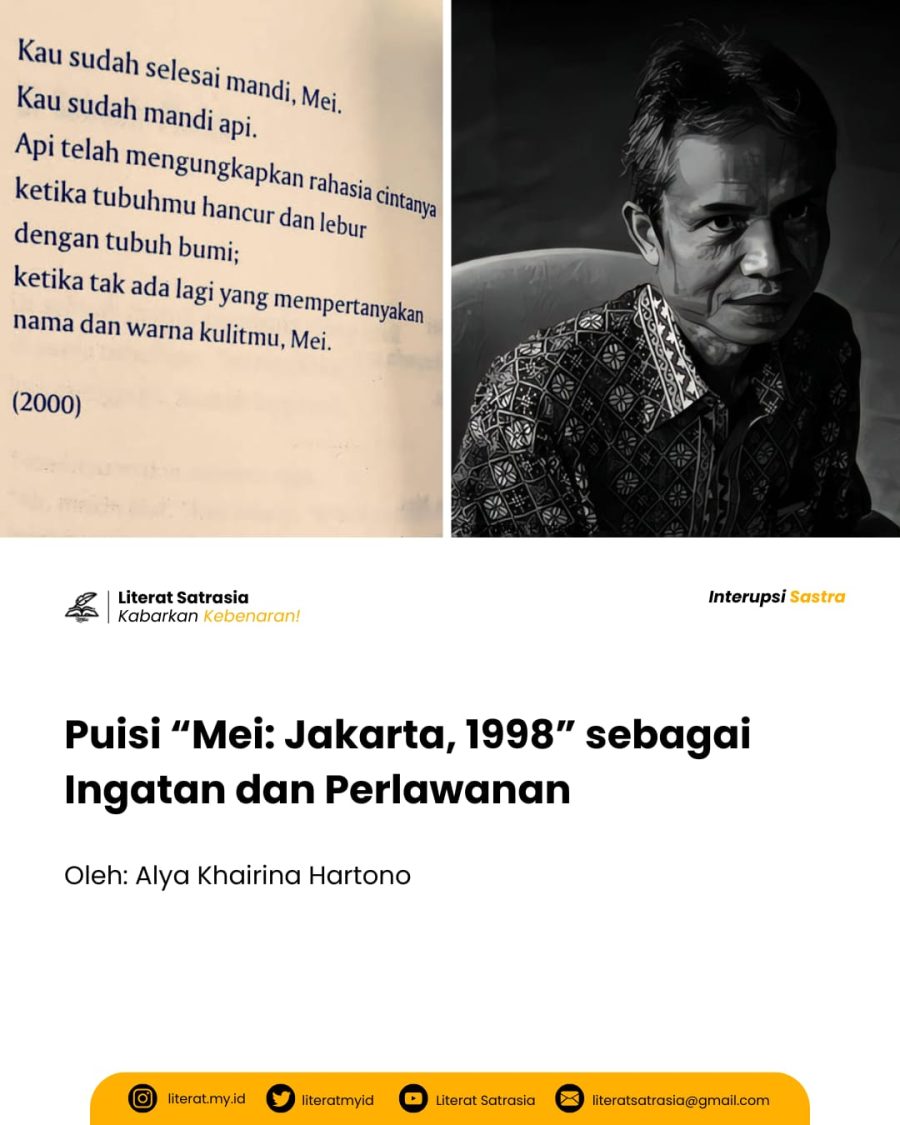

“Tubuhmu yang cantik, Mei / telah kaupersembahkan kepada api.” — Joko Pinurbo, Mei

Puisi “Mei: Jakarta 1998” karya Joko Pinurbo bukan sekadar teks sastra, ia adalah saksi bisu atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Mei 1998. Puisi ini mengingatkan kita bahwa pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa yang dibakar bersama gedung, pasar, dan kehormatan bangsa benar-benar terjadi.

Penyangkalan Mei 1998 Bertentangan dengan Fakta Resmi

Namun baru-baru ini juga, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa tragedi tersebut sebagai “rumor” dan meragukan adanya bukti yang kuat. Dalam konteks proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, beliau menyatakan peristiwa pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu contoh dari “rumor yang ingin diluruskan.” Padahal, fakta bahwa tragedi itu terjadi sudah diakui secara resmi oleh negara melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Dari sedikitnya temuan kasus tercatat ada 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan, yang terjadi selama kerusuhan. Presiden B.J. Habibie pun menyampaikan pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM terhadap perempuan. Penyangkalan seperti ini tentu melukai korban yang selama ini berjuang untuk keadilan dan pengakuan atas penderitaan mereka.

Di tengah upaya penghapusan dan penyangkalan itu, sastra hadir sebagai pengingat. Puisi “Mei” karya Joko Pinurbo, layaknya suara yang menolak untuk dilupakan. Kalimat “Kau mandi api” bukanlah metafora kosong. Itu adalah gambaran kejam dari tragedi yang terjadi saat itu.

Pandangan Wildan Nurul Sani dari ASAS turut menguatkan hal ini. Menurutnya, “Mei” di sini menjadi personifikasi dari para korban, khususnya perempuan yang kehilangan martabat, dan identitasnya dalam kekerasan serta merujuk pada etnis Tionghoa yang menjadi sasaran utama kerusuhan. Tak hanya soal personifikasi “Mei”, Wildan juga menekankan makna penting dari metafora “mandi api” sebagai simbol penderitaan abadi yang menghancurkan jati diri serta meninggalkan trauma yang mendalam.

Dalam puisinya Joko Pinurbo menulis, “Tubuh yang meronta dan meleleh dalam api, Mei, adalah juga tubuh kami.” Kalimat ini bukan hanya soal solidaritas biasa, melainkan pengingat bahwa luka terhadap satu tubuh adalah luka terhadap kita semua.

“Jokpin memilih untuk tidak secara langsung menunjuk pelaku, melainkan berfokus pada dampak tragedi terhadap korban. Hal ini menjadikan puisinya sebuah renungan universal tentang kekejaman dan kemanusiaan yang terenggut,” ungkap Wildan.

Baca juga: Cantik Itu Luka: Masihkan ‘Si Cantik’ Menjadi Impian?

Penulisan Ulang Sejarah

Sejarah tidak hanya ditulis oleh negara, tetapi ditulis juga oleh mereka yang mengalami. Jika negara ingin menulis ulang dan menghapus hal yang dianggap “rumor” itu, biarlah. Naufal Taqie dari UKSK mengatakan, acuan opini masyarakat itu sudah dikendalikan oleh rezim yang berkuasa.

“Penulisan ulang sejarah merupakan sebuah alat untuk mengaburkan fakta-fakta sejarah yang sudah terjadi, khususnya peristiwa catatan hitam negara, represi terhadap rakyat sipil, pembantaian massal, penghilangan orang, perampasan tanah, dan dosa-dosa rezim kepada warga negaranya,” ucap Taqie.

Meski demikian sejarah tidak akan pernah utuh tanpa luka. Dalam hal ini, puisi menjadi arsip emosi, memori perlawanan dan suara yang tak pernah padam.

“Puisi menjadi bukti hidup bahwa tragedi itu nyata, dan kita tidak boleh melupakannya,” ujar Wildan.

Maka, selama puisi “Mei” masih terus dibaca, nama itu yang pernah dibakar api akan terus hidup di antara kita.

Peran Komunitas Sastra dan Sosial dalam Menyikapi Tragedi

Komunitas sastra dan sosial penting dalam menjaga dan merawat ingatan kolektif atas sejarah kelam yang terjadi, seperti tragedi Mei 1998. Wildan dari ASAS menjelaskan bahwa karya sastra tema sejarah dan tragedi sering kali memicu diskusi yang antusias.

“Kawan-kawan ASAS biasanya akan sangat tertarik pada bagaimana penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan yang kuat dan makna yang tersirat, sering kali juga akan melebar ke konteks sejarah di balik puisi itu serta menghubungkan dengan isu-isu kontemporer,” ungkapnya.

Sementara Taqie dari UKSK menegaskan bahwa komunitas sosial, seperti UKSK dengan kembali memantik diskusi terkait peristiwa 1998 karena merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya.

“Tugas-tugas UKSK di dalam masyarakat dilakukan dengan cara membangkitkan kesadaran massa untuk terus mengkritisi narasi negara yang semakin tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan kampanye tentang penolakan terhadap wacana penulisan ulang sejarah, perkosaan massal, dan pelanggaran HAM di Indonesia serta membersamai massa dalam membuat sejarah alternatif sebagai bentuk menangkis narasi-narasi rezim yang menghantam gerakan rakyat,” ujarnya.

UKSK meyakini dan meneladani bahwasanya “Rakyatlah pencipta sejarah bukan raja, dan penguasa,” dikutip dari Lagu Internationale (Eugene Pottier-1871).

Apa yang Bisa Kita Lakukan Hari Ini?

Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan memori sejarah, terutama yang berusaha dihapus atau disangkal. Sikap kritis harus selalu ada agar kita tidak mudah terbawa arus narasi yang memutarbalikkan fakta, bukan hanya sebatas pengetahuan tetapi juga aksi dan juga memastikan agar tragedi seperti Mei 1998 tidak terulang kembali di masa depan. Mari kita rawat ingatan, bukan untuk dendam, tetapi untuk kemanusiaan. Karena sejarah yang disimpan diam-diam, hanya akan menjadi alasan negara untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Penulis: Alya Khairina Hartono

Editor: Suci Maharani