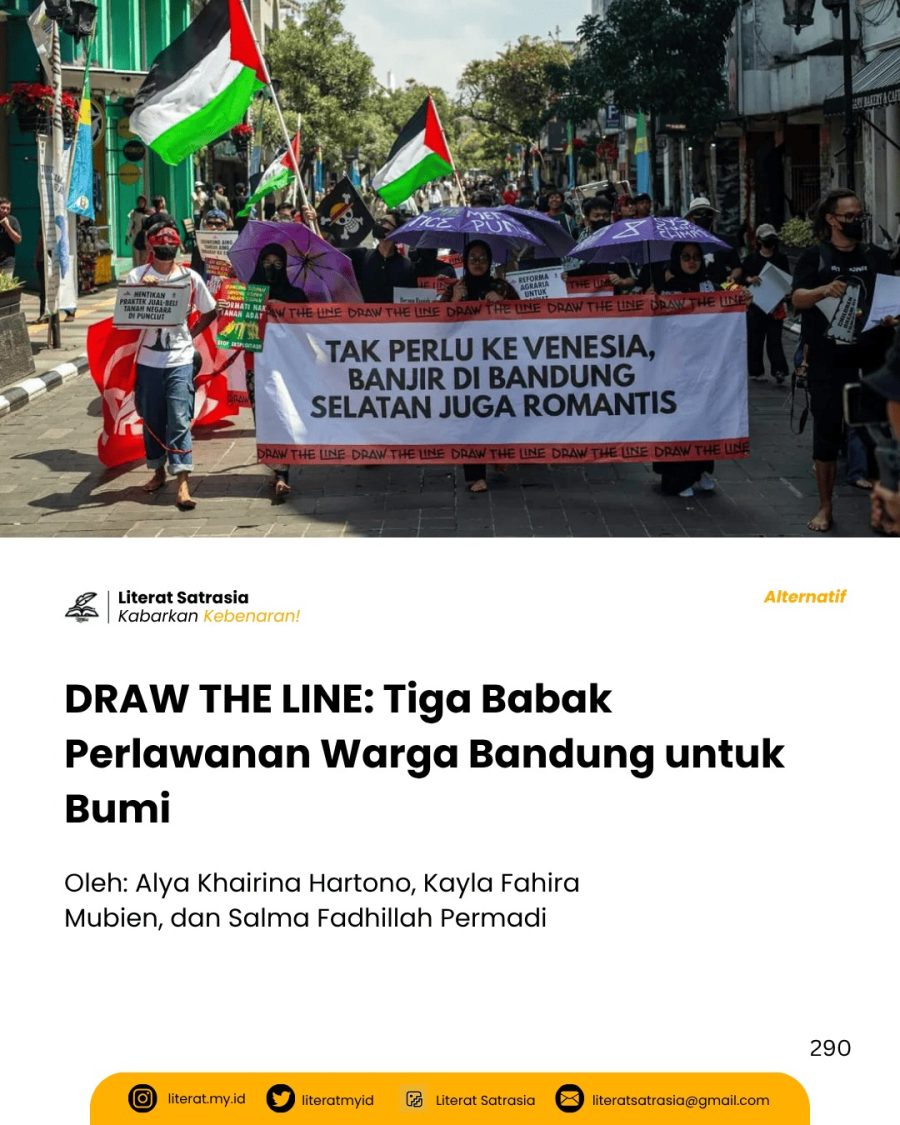

Sekitar 30 orang berdiri berbaris di sepanjang Jalan Braga, Kota Bandung, pada Minggu, 21 September 2025. Mereka kompak mengenakan pakaian serba gelap dan tanpa alas kaki. Tak ada teriakan—hanya diam yang berbicara, menjadi bentuk perlawanan warga Bandung terhadap krisis iklim yang semakin nyata. Aksi Draw the Line: Bandung Lawan Krisis Iklim ini berlangsung dari pukul 07.30 hingga 12.00 WIB. Meski pesertanya tak banyak, mereka datang dari beragam latar belakang—mahasiswa, seniman, aktivis lingkungan, hingga warga Bandung yang resah melihat bumi kian memanas.

Bagi peserta, Draw the Line bukan sekadar aksi, melainkan wujud nyata literasi warga negara—memahami isu publik, berpikir kritis terhadap kebijakan, serta berpartisipasi secara aktif dan damai di ruang publik.

Dari kesadaran itu, babak pertama dimulai—Grounding in the Line: Seruan Senyap di Arteri Braga.

Grounding in the Line – Membumi di Jalan Braga

Di tengah hiruk-pikuk Braga yang biasanya dipenuhi langkah wisatawan dan alunan musik kafe, pagi itu suasana berubah drastis menjadi ruang refleksi yang sunyi. Perlawanan warga Bandung bertajuk “Membumi” (Grounding in the Line) mengajak warga merasakan kembali tanah yang kini tertutup aspal dan kepentingan manusia. Sentuhan kaki pada bumi menjadi simbol keterhubungan manusia dengan alam yang kian terlupakan. Di tengah kota yang serba sibuk dan berlapis beton, tindakan sederhana itu menjadi bentuk perenungan: bagaimana kita hidup di atas sesuatu yang terus kita abaikan.

Kami memulai langkah dengan menyusuri sisi lain Braga—gang sempit dan permukiman padat di balik bangunan kolonial yang estetik. “Kita melihat bagaimana kondisi Braga di sisi lain, pemukiman padat penduduk, yang mana mungkin masuk indikator kekumuhan.” ujar koordinator aksi. Braga yang kerap diromantisasi sebagai tempat bergaya dan berfoto dengan kopi di tangan, menyimpan kenyataan lain: warga yang hidup berdampingan dengan keramaian, tapi tak selalu menikmati keuntungannya.

Menariknya, setiap atribut dalam aksi ini memiliki makna. Empat payung berwarna ungu yang tampak dibawa oleh beberapa peserta di barisan depan. Saat kami tanyakan maknanya kepada koordinator aksi, ia menjelaskan bahwa empat payung tersebut melambangkan empat tuntutan utama gerakan Draw The Line:

- Menghentikan aliran dana untuk industri perusak lingkungan.

- Merebut kembali narasi kota melalui seni dan budaya.

- Melindungi suara rakyat dan menghentikan kriminalisasi pembela lingkungan.

- Menunjukkan solidaritas lintas batas dengan rakyat Palestina yang juga menghadapi ketidakadilan ekologis.

Serta pemilihan warna ungu juga tidak asal. Menurut koordinator aksi, warna ini dimaksudkan sebagai penanda (benchmark) baru bagi gerakan sosial di Bandung. Dengan merasakan retakan aspal dan debu permukiman, peserta aksi menyampaikan: tidak ada sekat antara kita dan ibu kita, yaitu bumi, sekaligus menuntut keadilan ekologis dan sosial.

Usai seruan senyap itu, aksi beralih ke babak kedua yang lebih ekspresif—Teatrikal Jalanan: Cerminan Rintihan Bumi dan Kemanusiaan.

Teatrikal Jalanan – Cermin Rintihan Bumi dan Kemanusiaan

Sinar matahari mulai menelusuri jalanan Braga. Di antara deretan bangunan tua dan kedai kopi yang padat pengunjung, sebuah lingkaran manusia terbentuk di tengah jalan. Riuh kota perlahan berganti alunan gamelan lembut yang mengalir di antara langkah manusia dan lalu lintas. Pejalan melambat, sebagian berhenti, lainnya terus berjalan dengan pandangan tertuju pada gerak-gerik yang membentuk cerita di jalan.

Dari lingkaran itu, seorang perempuan berpakaian cokelat berdiri. Suaranya lantang memenuhi jalan, membawakan Rintih Hutan—kisah alam yang lelah dan tanah yang menanggung murka manusia. Setiap kata meluncur dengan emosi yang terus berganti, kadang sedih, lalu berubah menjadi marah, kecewa, hingga tawa getir. Gerakannya sederhana tapi penuh makna, tubuhnya seakan menjadi gema dari kata yang ia suarakan.

Usai pertunjukan, kami berbincang dengan Natasya, anggota komunitas Teater Lima Wajah yang membawakan naskah tersebut. Ia bercerita bahwa teatrikal ini dipilih karena paling dekat dengan isu yang diperjuangkan pada aksi ini. “Ini sejalan sama apa yang disuarakan tentang isu lingkungan,” ujarnya. “Sekarang tuh kurang banget dan minim banget orang yang peduli akan lingkungan. Dengan adanya ini mudah-mudahan tersadarkanlah bahwa buang sampah sekecil bungkus permen pun itu tuh bisa menyebabkan bencana-bencana yang sangat luar biasa.”

Pakaian berwarna cokelat yang ia kenakan itu bukan tanpa alasan. “Aku pilih baju bukan warna hijau tapi warna cokelat itu merepresentasikan bahwa daun tuh ternyata udah gak hijau lagi,” katanya sambil menunjuk pakaiannya. “Banyak banget daun-daun yang udah dibakar, banyak banget pohon yang udah ditebang, jadi warnanya pun jadi kusam, jadi kayak tidak enak dipandang, dan tidak lestari lagi sih sebenernya.” Natasya melanjutkan, menjelaskan simbol di balik pilihan warnanya.

Setelah pertunjukkan pertama berakhir, kami mulai menelusuri jalanan kota menuju Plaza Braga. Sepanjang perjalanan, kami tetap menyuarakan isu-isu lingkungan dan kemanusiaan yang menjadi inti dari aksi ini, menyatu dengan hiruk-pikuk kota. Sesampainya di sana, lingkaran kedua terbentuk, menandai dimulainya pertunjukkan selanjutnya, dengan energi yang sama kuat namun nuansa yang berbeda.

Teatrikal kedua menghadirkan seorang pria bersorban dan bersyal bermotif bendera Palestina. Ia berdiri tegak, mengibarkan bendera setinggi-tingginya, setiap gerakan menunjukkan perlawanan, keinginan akan kebebasan, dan tekad untuk merdeka. Tindakannya, langkah mantap dan tatapan lurus ke publik—menegaskan seruan untuk merebut kembali tanah dan menuntut keadilan.

Meski sebagian besar ditunjukkan melalui gerak tubuh, ada pula dialog singkat yang menekankan tuntutan tersebut, membuat pertunjukan ini bukan sekadar simbolis, tetapi juga komunikatif. Teatrikal kedua ini menyuarakan kepedulian terhadap isu genosida dan penderitaan kemanusiaan di Palestina, berdampingan dengan pesan ekologis dari pertunjukan pertama. Dua pertunjukan itu berdiri sebagai dua wajah dari kepedulian yang sama—tentang hak hidup yang dirampas, dan keberanian untuk bersuara di hadapan ketidakadilan.

Di bawah langit Plaza Braga, gamelan, seruan perlawanan, dan simbol-simbol visual berpadu, menghadirkan harmoni yang menegaskan satu hal: suara kita, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengingatkan dunia agar tak bisu terhadap luka bumi dan kemanusiaan.

Selepas panggung jalanan itu, aksi memasuki babak ketiga—Mimbar Rakyat di Gedung Merdeka: Gema Suara Perlawanan.

Mimbar Rakyat di Gedung Merdeka – Gema Suara Perlawanan

Pemilihan Gedung Merdeka sebagai titik puncak aksi adalah sikap yang disengaja. Selain itu, Gedung Merdeka bukan sekadar lokasi, melainkan simbol perlawanan kolonialisme dan saksi lahirnya Solidaritas Dunia Ketiga lewat KAA 1955. Dengan demikian, berdirinya partisipan di hadapan monumen bersejarah ini menegaskan bahwa perjuangan iklim merupakan kelanjutan dari perjuangan dekolonisasi. Selain itu, Gedung Merdeka menjadi mimbar yang menyatukan perlawanan masa lalu terhadap penjajahan politik dan ekonomi dengan perjuangan masa kini melawan bentuk penjajahan baru.

Gerakan Draw The Line berupaya mengubah narasi krisis iklim dari sekadar isu lingkungan menjadi isu ketidakadilan struktural dengan memperkenalkan konsep “kolonialisme karbon.” Apa itu Kolonialisme Karbon? Terminologi ini secara radikal menyebut segelintir perusahaan dan negara kaya memiliki tanggung jawab historis dan peran terbesar dalam emisi yang merusak planet. Namun, dampak buruknya ditanggung oleh komunitas yang paling rentan, miskin, dan secara historis pernah dijajah.

Hal tersebut diutarakan oleh koordinator aksi “Tadi menyuarakan dan menggaungkan narasi, kita melawan kolonialisme karbon, karena perusahaan-perusahaan besar ini menghasilkan karbon yang besar, dan juga menyebabkan krisis kemanusiaan, karena krisis iklim sama dengan krisis kemanusiaan.” Selain itu, krisis iklim bukan bencana alam yang wajar, melainkan akibat eksploitasi global yang membuat pihak paling kecil justru menanggung beban terberat.

Sementara itu, mimbar di depan Gedung Merdeka menjadi ruang mengubah kepedihan dan fakta menjadi tindakan politik. Fokus utama terletak pada testimoni warga terdampak dan orasi politik yang paling kuat. Testimoni ini memberikan wajah nyata pada teori “kolonialisme karbon,” mengubah data statistik menjadi narasi personal tentang kehilangan dan perlawanan. Aksi Dari Hening ke Lantang di Gedung Merdeka menetapkan standar baru. Ia tidak hanya menuntut tindakan iklim, tetapi juga mendefinisikan musuh: sistem ketidakadilan yang berakar pada sejarah kolonial.

Penutup – Garis yang telah Ditarik

Menjelang siang, aksi perlahan usai. Jalan Braga kembali ramai oleh langkah wisatawan, sementara peserta aksi mulai membaur dengan arus kota. Tapi di wajah mereka, terutama Winda, masih tersisa sesuatu yang berbeda—semacam kesadaran yang baru saja tumbuh.

Ia mengaku awalnya datang karena ajakan teman dan ketertarikan pada isu yang dibawa. Namun setelah berjalan tanpa alas kaki, mendengar gamelan, dan menyaksikan teatrikal alam terluka, ia merasa lebih tersentuh. “Tadi tuh beneran berasa banget, kayak nyatu sama alam,” katanya. “Aspalnya panas, kerikilnya nusuk, tapi dari situ kita jadi sadar, selama ini kita lupa rasanya bumi.”

Baginya, aksi bukan hanya soal turun ke jalan, tapi tentang merasakan kembali hubungan antara manusia dan bumi yang lama terputus. Ia kini lebih berhati-hati, bahkan untuk hal kecil seperti membuang bungkus permen. “Beres demo ini aku mikir, oh aku harus mulai introspeksi diri lagi,” ucapnya.

Dari langkah-langkah tanpa alas kaki itu, mereka belajar arti membumi bukan sekadar simbol, tapi kesadaran. Lewat orasi di depan Gedung Merdeka, mereka menegaskan perjuangan lingkungan dan kemanusiaan, melainkan satu napas: napas hidup.

Garis perlawanan sudah mereka tarik hari itu—di atas aspal Braga, di hadapan sejarah, dan di dalam diri masing-masing.

Sekarang, bola ada di tangan mereka yang berkuasa. Karena bumi tak menunggu belas kasihan; ia menunggu keberanian manusia untuk benar-benar berpihak.

Penulis: Alya Khairina Hartono, Kayla Fahira Mubien, Salma Fadhillah Permadi

Editor: Gizvah Wanda