“Aku cantik. Aku jelek. Aku baik. Aku pecundang. Aku menarik. Aku cacat. Aku jujur. Aku bohong.”

Inilah suara yang mengisi ruang pertunjukan teater Mitomania, sebuah pertarungan batin antara dua kepribadian dalam satu jiwa. Pertunjukan yang memukau ini sukses dibawakan oleh mahasiswa kelas 4B dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia.

Apakah aku pernah memalsukan kebahagiaan? Apakah aku sedang menjalani hidup yang bukan milikku sendiri? Atau apakah aku pernah berbohong demi kebahagian yang ingin kucapai?

Pertanyaan-pertanyaan ini muncul tanpa diminta, seiring berjalannya kisah Neng Eka yang kian dalam, jujur, dan menyayat hati. Layaknya seorang Neng Eka, banyak dari kita mungkin sedang menyembunyikan luka dengan topeng kebohongan agar terlihat “baik-baik saja”. Kebohongan-kebohongan inilah yang disebut dengan kondisi mitomania.

Apa Itu Mitomania?

Mitomania adalah kondisi saat seseorang sulit berhenti berbohong, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk melakukannya. Ini bukan sekadar “suka bohong”, melainkan gejala yang lebih dalam dan kompleks. Mitomania sering kali muncul sebagai bagian dari gejala gangguan kejiwaan, seperti trauma masa lalu, tekanan sosial, hingga masalah identitas diri.

Mitomania sendiri memang bukan diagnosis utama dalam ilmu psikologi, melainkan gejala yang dapat muncul dalam gangguan kejiwaan lain. Dalam kasus tertentu, kebiasaan berbohong ini bahkan bisa berkembang menjadi gejala kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif (DID). Inilah yang menjadi salah satu kekuatan Mitomania: sebuah karya berbasis riset yang mengangkat isu psikologis secara mendalam dan relevan.

Baca juga: Pergelaran ASASIASU: Ketika Asa Menggonggong

Dibangun dari Kelas, untuk Semua

Keunikan Mitomania juga terletak pada proses kreatifnya. Tema ini bukan hasil dari satu orang, melainkan lahir dari kumpulan suara sekelas. Salah seorang tim penulis, Rihan Athsari, mulai mengumpulkan ide cerita dengan menyebarkan Google Form berisi pertanyaan terbuka kepada teman-teman sekelas. Dari berbagai masukan tersebut, muncul satu gagasan kuat: kisah tentang seseorang yang berbohong demi mendapatkan pengakuan. Kisah yang sangat dekat dengan realitas kehidupan remaja dan relasi keluarga–itulah yang berusaha disampaikan oleh Mitomania. Gagasan itu pula yang kemudian dikembangkan menjadi cerita utama.

Rihan menjelaskan bahwa pemilihan judul Mitomania dilatarbelakangi oleh kecenderungan tokoh utama yang terus-menerus berbohong hingga membentuk identitas lain, yakni Miita. Meski mitomania sendiri bukan diagnosis resmi gangguan kejiwaan, istilah ini dipilih karena paling mendekati realitas karakter yang ingin diangkat. Sebagai penulis, Rihan menghadapi berbagai tantangan, terutama karena tim belum akrab dengan dunia penulisan drama. Proses penyusunan naskah mengalami empat kali revisi. Versi pertama dan kedua ditulis oleh Rihan bersama Sabila Nurul Fadlillah. Setelahnya, naskah diserahkan kepada sutradara, Mimah Nur Baiti (Ima), untuk digarap lebih lanjut. Kemudian, disempurnakan lagi melalui diskusi bersama anggota kelas serta dosen praktisi, Rangga Rahadian Diaguna (A Rangga).

Selama proses kreatif berlangsung, kurangnya referensi dan perbedaan persepsi teman sekelas juga menjadi kendala utama. Untuk menjembatani hal ini, Rihan dan Sabila menerapkan pendekatan wawancara langsung demi pendalaman karakter. Karena Sabila menjadi satu-satunya yang mengisi formulir untuk peran utama, beberapa pengalaman dan trauma pribadinya pun dijadikan inspirasi dalam pengembangan tokoh utama. Pendekatan realistis juga dipilih dalam akting, agar para pemain dapat menjiwai peran tanpa harus keluar dari keseharian mereka. Strategi ini dipilih sebagai bentuk adaptasi, mengingat banyak dari mereka baru pertama kali terlibat dalam proses kreatif teater. Pendekatan tersebut terbukti berhasil dalam membangun karakter Neng Eka—tokoh utama dalam pementasan ini.

Baca juga: Empat Kaki Baik, Dua Kaki Jahat: Simbol Kritik Kekuasaan dalam Rajas Tamas

Kebohongan Demi Kesenangan: Kisah Neng Eka dalam Mitomania

Dalam teater ini, dikisahkan sosok Neng Eka, seorang tokoh yang memendam keinginan besar untuk merasakan kebahagiaan. Namun, ia tidak mampu menyalurkannya lewat dirinya sendiri. Maka lahirlah jati diri lain, Miita, sebagai wadah pelarian. Awalnya, saya sempat berpikir ini adalah bentuk alter ego namun ternyata bukan. Inilah yang disebut mitomania: munculnya kebohongan bukan karena niat jahat, melainkan sebagai bentuk pelarian dari kenyataan yang terlalu menyakitkan.

Kisah Neng Eka sangat dekat dengan kehidupan Gen Z. Relatable dengan mereka yang sering membohongi diri sendiri dan orang lain demi pengakuan, validasi, bahkan ketenaran semata. Selain itu, kisahnya pun tragis nan miris.

Salah satu bagian paling tragis dan menggetarkan hati, yaitu saat ibu Neng Eka, Iis, mengungkapkan bahwa ia adalah anak haram. Anak mana yang tak merasa hancur jika ibunya sendiri mengatakan hal itu? Diceritakan pula sang ibu bahkan pernah berniat menggugurkannya, namun bayi itu, Neng Eka, terlalu kuat dan tidak menyerah. Kelahiran Neng Eka merupakan takdir Tuhan yang sudah ditentukan. Namun, di sisi lain, bapaknya, Muis, merupakan lelaki yang gemar berselingkuh dan menyakiti keluarganya demi perempuan lain. Neng Eka menjadi saksi dari perselingkuhan bapaknya.

Luka demi luka itulah yang akhirnya mendorong lahirnya “kebohongan” dalam diri Neng Eka. Hal yang kemudian membentuk konflik utama dalam cerita. Hubungan anak dan orang tua yang retak, keinginan untuk diakui, dan upaya menyembuhkan diri lewat kebohongan yang tak disadari. Semuanya berhasil dijahit rapi oleh sutradara, Ima, serta diperkuat lewat arahan visual dan simbolik dari A Rangga, selaku dosen praktisi.

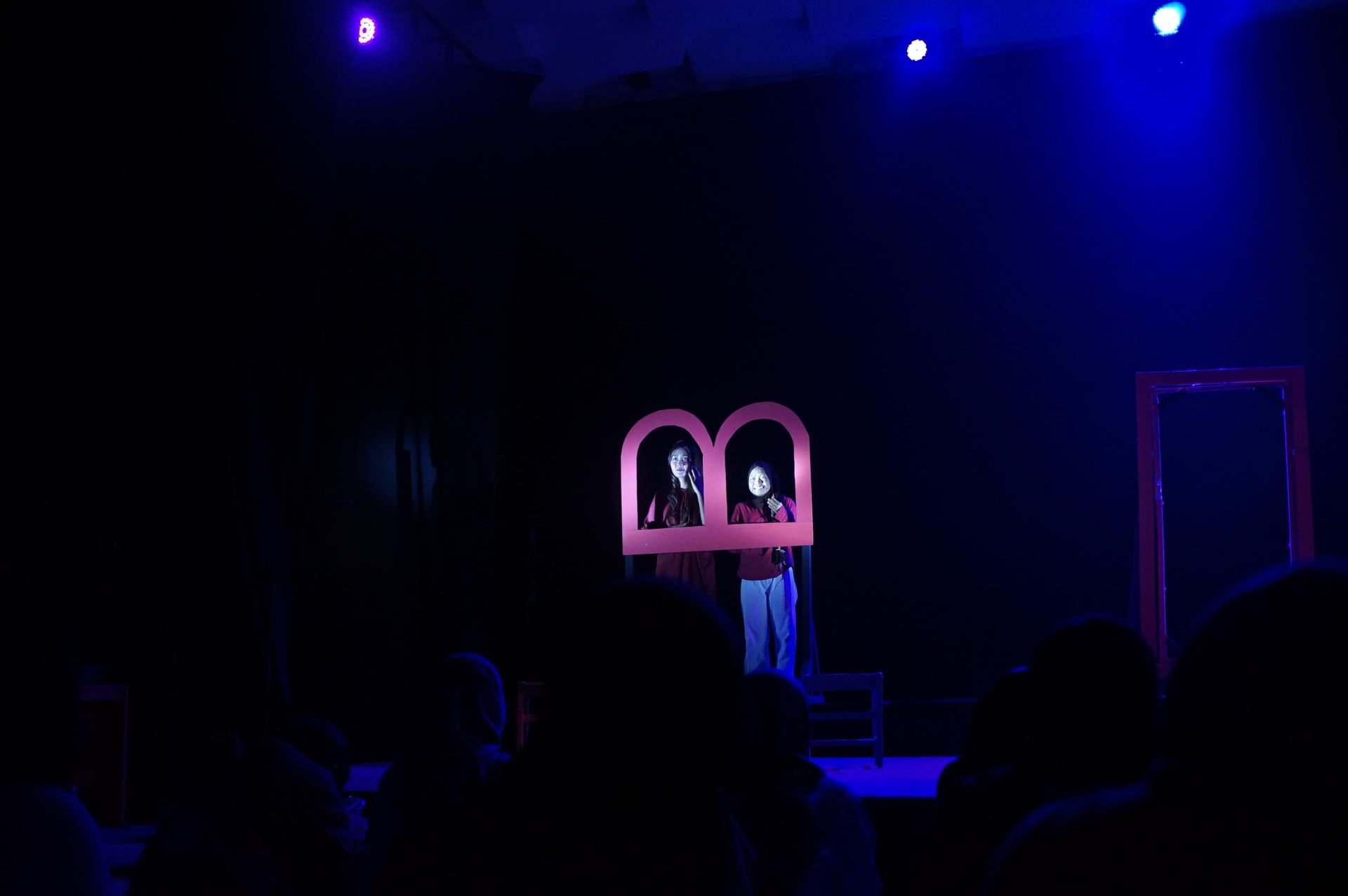

Simbol Tubuh dan Jiwa dari Sisi Kanan-Kiri Panggung

Salah satu elemen paling menarik dari Mitomania adalah tata panggungnya yang penuh makna dan simbolik. Tata panggung ini dirancang dengan cermat oleh dosen praktisi dan mahasiswa kelas 4B Bahasa dan Sastra Indonesia. Kecermatan mereka dalam tata panggung berhasil mencuri perhatian penonton sejak awal pertunjukan. Dengan penataan yang begitu apik dan teliti, setiap elemen di atas panggung memiliki fungsi dan makna tersendiri, tidak ada yang hadir secara kebetulan.

Dosen praktisi, A Rangga, menjelaskan bahwa setiap sudut panggung memiliki arti yang mendalam. Sisi kanan panggung digambarkan sebagai wilayah maskulin, yang merepresentasikan dominasi laki-laki dalam ruang keluarga. Simbol ini diwujudkan melalui penempatan pisau dan buah: dua objek yang tampak sederhana namun sarat makna. Pisau menyimbolkan kekuasaan, kontrol, bahkan kekerasan–hal-hal yang kerap melekat pada figur ayah dalam struktur patriarki. Sementara, buah dimaknai sebagai hasil atau keberlanjutan, sekaligus simbol tubuh perempuan yang sering kali “dipersiapkan” dalam ruang domestik oleh kekuasaan maskulin. Penempatan kedua objek ini di ruang tamu bukan sekadar dekorasi, melainkan menjadi penanda relasi kuasa dalam keluarga Neng Eka. Sosok Muis, bapak Neng Eka, sering berdialog di sisi ini. Itu menegaskan bahwa ruang tersebut adalah wilayah dominasinya, baik secara emosional maupun simbolik.

Beralih ke sisi kiri panggung, hadir simbol feminin berupa cermin. Cermin dalam Mitomania tidak hanya menjadi bagian dari tata ruang, tetapi juga lambang refleksi identitas. Tokoh utama yang telah tenggelam dalam kebohongan—menatap cermin, lalu merasa asing pada bayangan dirinya sendiri.

Simbol ini sangat selaras dengan inti pementasan Mitomania, mengaburkan batas antara ilusi dan realitas. Cermin juga merefleksikan hasrat untuk diakui, senantiasa tampil baik di mata orang lain, meskipun harus memalsukan diri sendiri. Dalam konteks ini, cermin menjadi ambang antara dunia nyata dan dunia yang dibentuk oleh delusi tokoh. Selain itu, cermin menjadi refleksi atas konflik batin yang merupakan inti dari pementasan.

Pintu Bolong: Poros Utama Tata Panggung

Sementara itu, di tengah panggung, berdiri sebuah pintu bolong: simbol yang sangat kuat dan menjadi poros utama tata panggung. Pintu ini melambangkan rahim, sumber kehidupan dan kelahiran, namun juga menyimpan luka paling dalam bagi tokoh utama. Menurut sutradara, Ima, pintu tersebut juga merepresentasikan rumah: tempat segalanya bermula—baik kasih sayang maupun luka, serta harapan maupun aib. Dalam Mitomania, rumah bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan ruang konflik yang menyimpan rahasia dan trauma. Pintu bolong menggambarkan rumah yang rapuh: terbuka tapi hampa, berlubang namun menyimpan begitu banyak hal yang tak pernah tuntas.

Tata panggung ini dirancang dengan kesadaran artistik yang tinggi. Ima secara khusus menghindari penggunaan blackout, karena ia merasa transisi gelap dapat memutus emosi penonton dan keterhubungan dengan ruang. Sebagai gantinya, perpindahan antaradegan dilakukan dengan perubahan atmosfer, pencahayaan, dan komposisi tubuh aktor yang mengalir tanpa jeda. Semua ini menjadikan panggung Mitomania bukan hanya ruang pertunjukan, melainkan juga ruang pengakuan, pembongkaran luka, dan pencarian identitas.

Baca juga: Bumi Owah: Kehancuran Alam Akibat Pejabat Negeri

Akhir Kata: Mitomania adalah Kita

Maka seperti itulah cara Mitomania menampar kita dengan halus. Ia tidak menggurui, tapi menggugah. Tidak menghakimi, tetapi mengajak berpikir. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh pencitraan, kejujuran terasa mahal. Sering kali yang kita butuhkan bukanlah kebenaran dari orang lain. Akan tetapi, keberanian untuk mengakui apa yang kita sembunyikan dari dalam diri. Pementasan Mitomania mungkin hanya berlangsung beberapa jam, namun efeknya membekas seperti luka. Rasanya, kejujuran dalam pementasan ini justru menetap paling lama—lebih dari yang kita duga. Apa pun itu, Mitomania mengajarkan kita bahwa, “Aku sudah lebih dari cukup,” sebab “Cukup adalah bentuk paling megah dari sempurna.”

Penulis: Felawati

Editor: Muhammad Hilmy Harizaputra

Baca juga: Bisikan-bisikan Kecil dalam Epilog Kota dari Mereka yang Terpinggirkan